太子講

公開日:2018年01月31日

ブログ

野田、鵜川地区の太子講が27日(土)に行われました。

当地区では毎年この時期に太子講を行います。

元々は職人達の相互扶助や賃金協定など仕事上の取り決めなどを行う場だったようですが、今は職人達の親睦が主な目的になっています。

様々な職種の職人が集まります。大工、庭師、塗装屋、石屋、板金屋など、大工さんが多いですが。

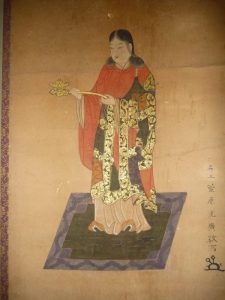

職人の神様である太子様の掛け軸を飾り、お灯とお神酒、お菓子をお供えし、全員でお参りします。

その後、お神酒で乾杯、和気あいあいとした宴会になりました。

職人の神様「聖徳太子」

太子様とは聖徳太子の事です。聖徳太子は仏教を日本に広めたことで有名ですが、その際に多くの寺院を建立したことでも知られています。寺院の建設工事では多くの職人が働きました。職人たちはそこで技術を磨き切磋琢磨して腕を上げていったことから、聖徳太子が職人にとって大切な神様になったそうです。

掛け軸に描かれている聖徳太子は十六歳の時の姿だそうです、柄香炉を手に持った姿ですが、手にしている物は大工さんが使う墨壺を表していると言う説もあるそうです。どちらに見えますか?

ちなみに、この太子様は当店四代目の光廣が描いたものです。